Sommerserie über heilbringende Menschen

Severin von Noricum – Nothelfer in unsicheren Zeiten

Als sich im 5. Jahrhundert die Völkerwanderung immer klarer abzeichnete, kam Severin aus dem Süden ins Grenzgebiet von Noricum – mehr Nothelfer als Missionar, Brückenbauer und Vermittler in unruhiger Zeit. In Mautern an der Donau (NÖ) errichtete er ein Kloster.

von Leopold Schlager

Warm lehnt sich die Abendsonne gegen die Steinmauern. Es sind die Relikte eines römischen Kastells, südlich der Donau in Mautern bei Krems gelegen – Reste eines Rundturms, die mehrstöckige Westmauer: genug, um als die am besten erhaltene Anlage ihrer Art am Donaulimes zu gelten. Nach Westen zu, außerhalb des einstigen Kastells, werden gerade Gräber aus der Zeit freigelegt, als das Römische Imperium bis an die Donau reichte. Bislang stieß man auf Mauern des ältesten Kastells. Auch der einstige Donauhafen wird in diesem Areal vermutet. Keine sicheren Zeugnisse gibt es von jenem Kloster, das der heilige Severin von Noricum hier errichtete, wohl aber berichtet davon die Lebensbeschreibung des Heiligen, die „Vita Sancti Severini“. Die darin enthaltene Notiz über Severins Einsiedelei bei den Weingärten („ad vineas“) ist zugleich die älteste Erwähnung des Weinbaus in Österreich. Der heilige Severin steht bereits am Ende der ersten christlichen Epoche im heutigen Österreich. Wie vor ihm der heilige Florian warf auch Severin seine Autorität in die Waagschale, um den zunehmend bedrängten Christen beizustehen. Die Gefahr ging diesmal jedoch nicht vom Kaiser und dem Staat aus, sondern von Völkern und Stämmen, die von Norden und Osten her gegen das Römische Reich anstürmten.

Vermittler.

Severin wurde um 410 geboren. Er stammte aus dem italienischen Kernland und leistete Militärdienst. Die Vermutung ist nicht abwegig, dass er für den Grenzschutz zuständig war. Doch er spürte noch eine andere Berufung: Er wollte Mönch werden. So ging er in den Osten, wohl nach Syrien, wo es viele Klöster, aber auch Eremiten gab. Die Lebensbeschreibung Severins setzt mit einem historischen Ereignis ein – dem Tod des Hunnenkönigs Attila im Jahr 453. Dass Severin über die Alpen an die Donau kommt und Mautern zum Zentrum seines Wirkens macht, hat einen einzigen Grund: „Gott hat mir den Auftrag erteilt, diesen Menschen in ihrer Not beizustehen.“ Ein rein beschauliches Klosterleben war Severins Sache nicht. Er hatte beste Kontakte zu den Autoritäten des weströmischen Reichs, etwa zum späteren Herrscher Odoaker, aber auch zu Gruppen, die mit diesem rivalisierten. Dabei war er stets um Ausgleich und Frieden bemüht. Severin bereiste die ganze Provinz Noricum. Die Vita nennt Orte wie Kuchl bei Hallein, Künzing (Quintana) bei Passau, Comagenis (Tulln) und eben Mautern, das damalige Favianis. Erstaunlich genug: Auch hier an der Donau gab es frühchristliches Mönchtum, nicht nur an der „Wiege des Mönchtums“ am Nil, und das lange vor dem heiligen Benedikt († 540).

Neubesinnung.

Heute blickt man von Mautern hinauf zum Stift Göttweig. Dessen Gründer, Bischof Altmann, kam seinerseits als von seinem Bischofssitz Passau Vertriebener in die Wachau. „Severin ist für uns wie ein zweiter Pfarrpatron“, sagt der Mauterner Pfarrer P. Clemens M. Reischl, selbst Benediktiner des Stiftes Göttweig. Erst seit Kurzem ist Severin in Mautern wieder stärker ins Bewusstsein gerückt. Das neue Pfarrzentrum wurde „Severin-Stadel“ getauft, und auch das Landespflegezentrum trägt den Namen des örtlichen Heiligen. Ihren ersten Patron – den heiligen Stephanus – hat die Pfarre Mautern übrigens mit anderen Stephanskirchen entlang der Donau gemeinsam, von Passau über Tulln und Wien bis Budapest.

In alten Mauernischen neben dem Pfarrhof kommt Severin selbst zu Wort – mit Zitaten aus der „Vita“ des Eugippius. Dort heißt es, Severin habe seine Schüler mehr durch Taten als durch Worte unterwiesen. Hart ging er etwa mit der Witwe Procula ins Gericht, die in einer Hungersnot Getreide hortete. Er nannte sie eine „Sklavin des Geizes“. Procula öffnete daraufhin ihr Herz und ihre Speicher.

Nothelfer.

Severins Weg war freilich in Mautern noch nicht zu Ende. Als gegen Ende des 5. Jahrhunderts die Orte um Passau für die Römer nicht mehr zu halten waren, empfahl er selbst deren Räumung. Lauriacum (Lorch) an der Enns wurde zum Auffanglager. Wenig später wollten die Rugier, mit denen Severin früher in gutem Einvernehmen gestanden war, Lauriacum überfallen und die gefangenen Lagerbewohner nach Favianis überstellen. Severin erfuhr davon, ritt den Rugiern eine Nacht lang entgegen, 20 Meilen weit, und traf unweit von Amstetten auf den Rugierkönig. Severin trat ihm gegenüber demütig als Gesandter Christi auf, bat um Schonung und Barmherzigkeit für die ihm Anvertrauten. Tatsächlich konnte Severin dann selbst die Übersiedlung der Romanen aus Lauriacum nach Favianis organisieren.

Rückzug.

Severin war Realist genug, um seinen Mönchen keine lange Bleibe in Mautern vorherzusagen. Das stand schon bei seiner Ankunft in Noricum im Raum: Er kündigte den Bewohnern von Asturis die Zerstörung an, wenn sie nicht ein Fasten hielten. Die Leute fasteten nicht – und Asturis wurde ausgelöscht. Severin hatte es vorhergesehen und sich rechtzeitig ins nahe Comagenis (Tulln) begeben. Am 8. Jänner 482 starb Severin in Mautern. Im Schutz römischer Truppen zog sich ein Großteil der romanischen Bevölkerung über die Alpen nach Süden zurück. Als kostbare Reliquie nahmen die Mönche den Leichnam ihres Abtes mit.

Pilger.

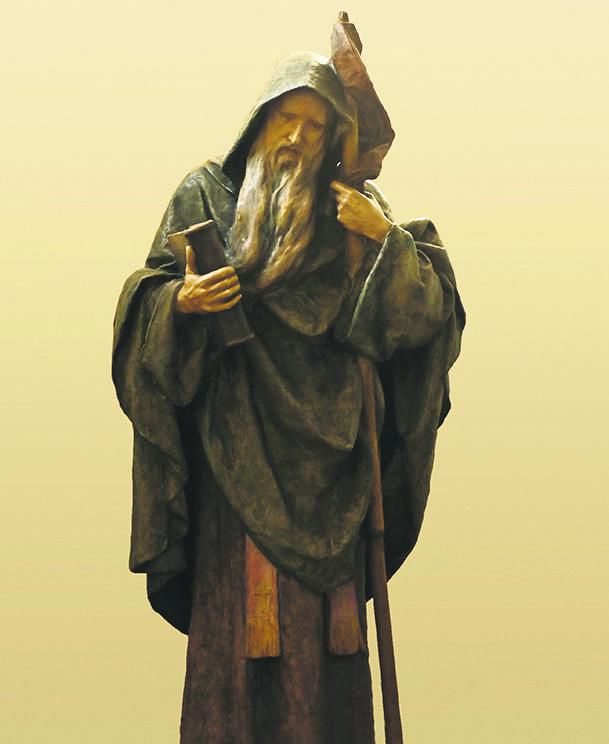

Zurück nach Mautern. Wie zufällig abgelegt befinden sich am Tor zum Kirchenareal drei bronzene Skulpturen: Mönchsgewand, (Abt-)Stab und Buch – die Bibel. Für einen Augenblick ist es, als wäre Severin eben erst selbst hier vorbeigegangen. Diese Stelle passieren auch Jakobspilger, die von Osten kommend dann ihren Weg in der Einsamkeit des Dunkelsteinerwaldes fortsetzen, lange Zeit auf Wegen, auf denen auch der heilige Severin unterwegs war.

INFORMATION

Römermuseum Mautern-Favianis-St. Severin: Fr. 12–16 Uhr; Sa. und So. 10–16 Uhr Tel. 02732/72643 Kultur-Rundweg „Mautern – Favianis – Mutaren“: Informationen über die römische Epoche der Stadt und den heiligen Severin.